En dehors des amateurs de films de zombies, Georges Romero est peu connu et offre peu d’intérêt si le genre horreur rebute. Pourtant avec Monkey Shines en 1988, Romero réalise un film hors norme qui aurait mérité plus de succès et d’attention. Film dans l’ensemble assez sombre comme presque toute l’œuvre de Roméro, il est traversé de passages lumineux, presque documentaire qui nous rappelle que le réalisateur de Zombies est aussi un anthropologue et un humaniste. Monkey Shines est un petit budget très efficace qui pose de nombreuses questions existentielles. C’est aussi un film de science fiction avec des passages d’horreur. Il vaut par l interprétation de Kate Mas Neil et du singe capucin Ella (en hommage à Ella Fitzgerald). Une de mes œuvres marquantes des années 80 mais avec sans doute des passages qui pourront rebuter.

Ci joint quelques articles.

http://www.dvdclassik.com/critique/incidents-de-parcours-romero

http://www.courte-focale.fr/cinema/critiques/incident-de-parcours/

******************************************************

Critique de film

L’histoire

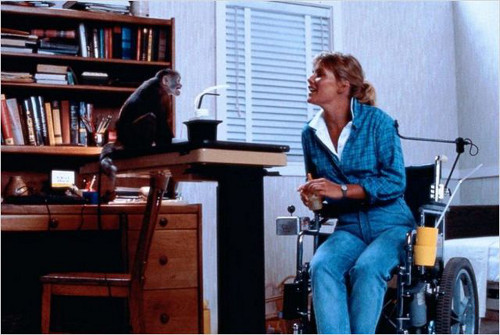

Allan Mann est un brillant étudiant en droit. Il est jeune, sportif, l’avenir semble s’ouvrir à lui jusqu’au jour où, victime d’un accident, il devient tétraplégique. Son monde s’écroule et bientôt Allan ne voit plus que le suicide comme porte de sortie. Geoffrey, un ami chercheur, lui offre alors un petit singe capucin du nom d’Ella. Elle est dressée pour accompagner et aider les handicapés dans leurs vies quotidiennes. Ella se révèle extrêmement brillante et ingénieuse et bientôt une relation fusionnelle s’instaure entre elle et son maître. Relation qui devient exclusive, Ella ne supportant pas la présence de Mélanie, la kinésithérapeute d’Allan et plus généralement toute personne s’interposant entre elle et son maître.

Analyse et critique

Le succès de Zombie permet à Romero de continuer à travailler de manière indépendante, loin des studios, ce qui lui assure le contrôle artistique de ses films, même si les budgets demeurent toujours serrés. Malheureusement, les échecs commerciaux de ses films suivants (Knightriders, Creepshow et surtout Day of the Dead) mettent un terme à cette situation privilégiée et le cinéaste se retrouve à devoir composer avec ce système des studios qu’il craint tant. Romero quitte Laurel Entertainment, la compagnie qu’il a fondé en 1977 avec Richard P. Rubinstein, et tourne Monkey Shines pour le compte d’Orion. Romero, pas encore habitué au système des studios, se trouve engagé dans un combat permanent avec sa boîte de production. Soumis aux projections tests, il lutte en vain pour conserver le final cut, s’épuise à combattre tout ce que le système a pu inventer pour réduire la part de création au profit du commerce. Les studios, c’est bien connu, aiment récupérer des auteurs reconnus mais s’échinent paradoxalement à limiter leur créativité. La marque, le logo suffit, l’œuvre ne compte pas vraiment.

Le succès de Zombie permet à Romero de continuer à travailler de manière indépendante, loin des studios, ce qui lui assure le contrôle artistique de ses films, même si les budgets demeurent toujours serrés. Malheureusement, les échecs commerciaux de ses films suivants (Knightriders, Creepshow et surtout Day of the Dead) mettent un terme à cette situation privilégiée et le cinéaste se retrouve à devoir composer avec ce système des studios qu’il craint tant. Romero quitte Laurel Entertainment, la compagnie qu’il a fondé en 1977 avec Richard P. Rubinstein, et tourne Monkey Shines pour le compte d’Orion. Romero, pas encore habitué au système des studios, se trouve engagé dans un combat permanent avec sa boîte de production. Soumis aux projections tests, il lutte en vain pour conserver le final cut, s’épuise à combattre tout ce que le système a pu inventer pour réduire la part de création au profit du commerce. Les studios, c’est bien connu, aiment récupérer des auteurs reconnus mais s’échinent paradoxalement à limiter leur créativité. La marque, le logo suffit, l’œuvre ne compte pas vraiment.

Qui plus est, Orion est alors au bord de la faillite et Incidents de parcours, non content d’être mutilé en post production (1), ne bénéficie d’aucun effort lors de sa distribution. De fait, le film passe complètement inaperçu au moment de sa sortie et ce nouvel échec marque le début de la traversée du désert pour le cinéaste de Pittsburgh. Un segment de Deux yeux maléfiques (Due occhi diabolici) en 1990, La Part des ténèbres (The Dark Half, de nouveau produit par Orion) en 1993 puis sept années de silence jusqu’au très mineur Bruiser en 2000… l’échec commercial et personnel d’Incidents de parcours ouvre sur dix-sept années de creux artistique, de projets avortés et fait tomber dans l’oubli l’une des plus grandes figures du cinéma fantastique contemporain. Ce n’est qu’en 2005 que le cinéaste, en signant Land of the Dead, reviendra sur le devant de la scène, bénéficiant du succès du remake de Dawn of the Dead par Zack Snyder et d’un engouement critique bien tardif.

Qui plus est, Orion est alors au bord de la faillite et Incidents de parcours, non content d’être mutilé en post production (1), ne bénéficie d’aucun effort lors de sa distribution. De fait, le film passe complètement inaperçu au moment de sa sortie et ce nouvel échec marque le début de la traversée du désert pour le cinéaste de Pittsburgh. Un segment de Deux yeux maléfiques (Due occhi diabolici) en 1990, La Part des ténèbres (The Dark Half, de nouveau produit par Orion) en 1993 puis sept années de silence jusqu’au très mineur Bruiser en 2000… l’échec commercial et personnel d’Incidents de parcours ouvre sur dix-sept années de creux artistique, de projets avortés et fait tomber dans l’oubli l’une des plus grandes figures du cinéma fantastique contemporain. Ce n’est qu’en 2005 que le cinéaste, en signant Land of the Dead, reviendra sur le devant de la scène, bénéficiant du succès du remake de Dawn of the Dead par Zack Snyder et d’un engouement critique bien tardif.

Si le fait de devoir faire une croix sur son indépendance est déjà une déchirure en soi pour Romero, c’est surtout la réception critique et publique du film qui le marque profondément. Incidents de parcours, film de studio, n’en est pas moins une œuvre très personnelle pour le cinéaste et son rejet résonne en lui comme celui de l’ensemble de sa carrière et de ses interrogations d’artiste. Le film traite de questions qui sont souvent au coeur de son cinéma : les rapports de l’homme à son animalité, la frontière entre réflexe et conscience, l’instinct… autant de thèmes déjà évoqués dans The Crazies et Martin et qui trouvent leur plus belle incarnation dans le personnage de Bub, le zombie du Jour des morts vivants qui s’ouvre à la conscience.

Une fausse piste serait de s’attarder sur la figure du savant fou qui inocule à Ella des cellules humaines, cousin de celui que l’on surnomme Frankenstein dans Le Jour des morts vivants. Romero passe rapidement sur cette question de l’éthique scientifique, déjà abondamment évoquée dans le troisième volet des morts vivants. Le roman de Malcolm Stewart était effectivement plus axé sur l’aspect scientifique ainsi que sur la personnalité criminelle d’Ella. Romero, en adaptant le livre, s’écarte de ces deux sujets pour s’intéresser au lien profond qui se crée entre Ella et Allan, se référant à Dr. Jekyll and Mister Hyde pour décrire les relations qui se nouent entre eux. Ella et Allan, deux lettres les séparent, trois les réunissent : ALL, « tout ».

Une fausse piste serait de s’attarder sur la figure du savant fou qui inocule à Ella des cellules humaines, cousin de celui que l’on surnomme Frankenstein dans Le Jour des morts vivants. Romero passe rapidement sur cette question de l’éthique scientifique, déjà abondamment évoquée dans le troisième volet des morts vivants. Le roman de Malcolm Stewart était effectivement plus axé sur l’aspect scientifique ainsi que sur la personnalité criminelle d’Ella. Romero, en adaptant le livre, s’écarte de ces deux sujets pour s’intéresser au lien profond qui se crée entre Ella et Allan, se référant à Dr. Jekyll and Mister Hyde pour décrire les relations qui se nouent entre eux. Ella et Allan, deux lettres les séparent, trois les réunissent : ALL, « tout ».

Ella est au départ une aide pour Allan : elle compense sa paralysie, lui rend de nouveau possible des actions devenues inenvisageables et devient en définitive un véritable prolongement de son corps. Mais bientôt, la frontière entre le corps et l’esprit étant bien mince, Ella se fait prolongement de sa pensée. Elle anticipe ses désirs, puis les devancent et finit par les induire. Ella extériorise la haine qu’Allan porte à ce corps défait dont il est prisonnier, sa frustration, notamment sexuelle.

Outre Atlantique, plusieurs critiques ont relevé le prétendu caractère misogyne du film de Romero, les femmes étant ici réduites à des figures manipulatrices ou castratrices. Or, c’est simplement que Romero épouse le point de vue de son héros et il faut de toute manière méconnaître totalement l’œuvre du cinéaste pour oser l’accuser de misogynie, lui qui a réalisé l’un des pamphlets féministes les plus radicaux avec Season of the Witch et inventé tant de magnifiques personnages féminins dans ses films. Lorsqu’Allan se retrouve paralysé, sa petite amie le quitte effectivement. C’est bien sûr parce que l’image de l’époux idéal (intellectuel brillant et sportif accompli) s’est désintégrée et qu’Allan ne correspond plus à une norme admissible par la société, mais c’est aussi parce qu’Allan la rejette en faveur d’Ella, figure féminine elle aussi hors norme qui peut passer outre son impuissance sexuelle.

Outre Atlantique, plusieurs critiques ont relevé le prétendu caractère misogyne du film de Romero, les femmes étant ici réduites à des figures manipulatrices ou castratrices. Or, c’est simplement que Romero épouse le point de vue de son héros et il faut de toute manière méconnaître totalement l’œuvre du cinéaste pour oser l’accuser de misogynie, lui qui a réalisé l’un des pamphlets féministes les plus radicaux avec Season of the Witch et inventé tant de magnifiques personnages féminins dans ses films. Lorsqu’Allan se retrouve paralysé, sa petite amie le quitte effectivement. C’est bien sûr parce que l’image de l’époux idéal (intellectuel brillant et sportif accompli) s’est désintégrée et qu’Allan ne correspond plus à une norme admissible par la société, mais c’est aussi parce qu’Allan la rejette en faveur d’Ella, figure féminine elle aussi hors norme qui peut passer outre son impuissance sexuelle.

Allan sourit aux gens mais, au fond de lui, souhaite les voir souffrir. Ella, en totale fusion avec son maître, devient l’extension physique de ses frustrations mentales, un double d’Allan débarrassé de toute hypocrisie sociale. Ella c’est le ça, débarrassé du surmoi. Ella devient une part d’Allan, une part de ténèbre, animale et pulsionnelle qui grandit et le ronge petit à petit. Le cancer Ella est une métaphore de tout ce que l’homme doit prodiguer d’efforts pour étouffer ses pulsions les plus primales, combat de tous les jours qui vise à étouffer ce que nous avons de plus violent, de plus irrationnel et d’illogique en nous. Lorsque l’on ne lutte plus contre son animalité, celle-ci nous submerge et nous guide. Ella ne se contente plus dès lors de prendre en charge la haine et les frustrations de son maître, elle les attise et les induit.

Allan sourit aux gens mais, au fond de lui, souhaite les voir souffrir. Ella, en totale fusion avec son maître, devient l’extension physique de ses frustrations mentales, un double d’Allan débarrassé de toute hypocrisie sociale. Ella c’est le ça, débarrassé du surmoi. Ella devient une part d’Allan, une part de ténèbre, animale et pulsionnelle qui grandit et le ronge petit à petit. Le cancer Ella est une métaphore de tout ce que l’homme doit prodiguer d’efforts pour étouffer ses pulsions les plus primales, combat de tous les jours qui vise à étouffer ce que nous avons de plus violent, de plus irrationnel et d’illogique en nous. Lorsque l’on ne lutte plus contre son animalité, celle-ci nous submerge et nous guide. Ella ne se contente plus dès lors de prendre en charge la haine et les frustrations de son maître, elle les attise et les induit.

La mise en scène de Romero sépare d’abord le film en deux mondes, celui d’Allan et celui d’Ella, l’homme et l’animal, de manière à ensuite créer des points de jonction. Il y a d’un côté des plans fixes qui rendent compte de l’insupportable paralysie d’Allan, de l’autre des mouvements de caméras rapides qui épousent le regard de l’animal. Ces travellings déchaînés, qui ne pourraient être que des poncifs, ne sont pas là pour faire naître le suspens mais pour montrer la contamination d’Allan par Ella. Ce qui n’est d’abord qu’un regard animal devient l’expression de la rage d’Allan, de sa frustration et de sa colère enfin libérée. Romero, qui privilégie dans un premier temps les plans rapprochés d’Allan, jouant sur l’empathie du  spectateur en mettant en avant la solitude de son personnage par son isolement dans le cadre, accélère le rythme du film et perturbe le déroulement du récit par des inserts de plans subjectifs d’Ella de plus en plus omniprésents. L’image se gorge de rouge et le montage se fait de plus en plus abrupt tandis que le film va crescendo dans la folie et l’horreur. Jusqu’au duel final où Allan devra puiser au plus profond de son animalité pour, paradoxalement, parvenir à la dompter.

spectateur en mettant en avant la solitude de son personnage par son isolement dans le cadre, accélère le rythme du film et perturbe le déroulement du récit par des inserts de plans subjectifs d’Ella de plus en plus omniprésents. L’image se gorge de rouge et le montage se fait de plus en plus abrupt tandis que le film va crescendo dans la folie et l’horreur. Jusqu’au duel final où Allan devra puiser au plus profond de son animalité pour, paradoxalement, parvenir à la dompter.

Monkey Shines est un film dérangeant, cruel et inquiétant. Souvent mal considéré, il trouve pourtant naturellement sa place dans la passionnante filmographie de son auteur. C’est aussi, il ne faut pas l’oublier, un thriller palpitant où Romero instaure avec brio une mécanique du suspens finalement peu coutumière à son cinéma.

(1) Ainsi l’épilogue, ridicule et à contre sens complet du film, a été imposé à Romero. Dans la version d’origine, Geoffrey Fisher menaçait de libérer une horde de singes ayant subi les mêmes expériences qu’Ella.

******************************************************

REALISATION : George Romero

PRODUCTION : Orion Pictures Corporation

AVEC : Jason Beghe, John Pankow, Joyce van Patten, Stanley Tucci…

SCENARIO : George Romero

PHOTOGRAPHIE : James A. Contner

MONTAGE : Pasquale Buba

BANDE ORIGINALE : David Shire

TITRE ORIGINAL : Monkey Shines

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Fantastique

ANNEE DE SORTIE : 1988

DUREE : 1h53

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Allan, jeune homme à l’avenir brillant, est un jour victime d’un accident qui le paralyse totalement. Grâce à Ella, une petite guenon que lui a donnée son ami Geoffrey, Allan reprend gout à la vie. Seulement Geoffrey est un genie de la recherche scientifique. Sa derniere trouvaille: augmenter l’intelligence des primates en leur injectant un serum constitué de tissus du cerveau humain. Bien entendu, la petite guenon d’Allan n’a pas echappé à ses experiences.

[Écrivez pour Courte-Focale !] Condamné à atténuer le radicalisme de son message final par un épilogue à la Chris Colombus des mauvais jours (voulu par les studios Orion), blessé dans sa tâche par la promotion inexistante et donc l’échec commercial percutant de son bébé, Romero s’est vu porter Incident de parcours à bout de force, preuve s’il en est que le cinéaste n’a jamais eu de chance concernant la pérennité de ses pièces « hors-zombies ». Quand Romero, comme par malédiction, se met aujourd’hui à enchaîner les films de genre en vantant les mérites politiquement incorrects de ces essais balbutiants, il en oublie les vertus atypiques de son cinéma : un art qui puise ses qualités d’une dimension critique bien plus intense, et bien moins explicite, un jeu de la transgression bien au-delà de la quelconque mise en abyme d’une société et de sa politique. En vérité, au lieu de morts-vivants, il s’agit avant tout de scruter l’humanité, non pas en tant que philosophe, mais à la manière, savante et désenchantée, d’un anthropologue ne lésinant pas sur le symbole-choc.

Artiste handicapé par la maladie de la « case », de l’étiquette, l’auteur de Martin se démontre bien plus complexe que les discours manichéens qu’on a pu lui affilier, n’obéissant qu’à ses humeurs du moment, allant de l’Apocalypse à l’optimisme, et à sa vision, certes éphémère, de l’esprit et des états d’esprit de l’homme, de sa propre philosophie de vie. Chaque film porte à penser qu’il se trouve là, en-dehors des interprétations des acteurs et du caractère fantastique des histoires, un propre reflet de Romero himself : la vision épique d’un Knightriders s’impose comme l’alternative moins crépusculaire et plus respirable du cinéma de Romero, éloge de la liberté d’agir, de la passion communautaire contre tout ordre quel qu’il soit, du sacrifice au service de ce que l’on aime faire. Réflexion fortement méta-textuelle sur le Cinéma s’il en est ! Et, tel un pôle inversé, chaque élément de cet Incident de Parcours esquisse l’image d’un réalisateur broyant du noir, concevant que chacun des échecs qu’il aura à affronter dans sa carrière, chaque concession artistique, pourrait le tuer s’il ne maîtrise pas son esprit en tenant compte des « 2000 ans de civilisation » bien véridiques, à ses arrières.

L’histoire est sacrément équivoque : un sportif baignant dans le bonheur (le succès ?) se retrouve dans une situation pathétique (l’échec) après avoir été renversé par une voiture. Tétraplégique, il devra compter sur l’aide d’un singe à l’intelligence incroyable, Ella, figure simiesque s’occupant de lui avec un amour quelque peu dérangeant. Situation d’autant plus déstabilisante que l’ami scientifique du protagoniste n’a pas manqué d’attribuer au singe quelques doses de liquide provenant tout droit d’un cerveau humain…Malgré l’affection d’une très jolie dresseuse, notre héros ne pourra rien faire contre le mal absolu qui le contamine : la haine qui immobilise son esprit… et se concrétise par des actes criminels commis par son macaque, extension bien réelle de son inconscient destructeur ! Violence envers une mère castratrice, violence envers une femme le trompant avec son médecin, violence envers tout élément perturbateur l’affligeant au fil des jours…Comment ne pas y voir l’état d’âme de Romero, qui n’a cessé de construire des ouvrages basés sur la survie oscillante, la décadence, l’humain réduit à l’état de chair ambulante ? Passant de métaphore d’un romantisme morbide quasiment poétique (ce baiser du singe porté sur la lèvre saignante de l’homme !) à perturbation mentale constante (une très tendre scène d’amour parasitée par des cris aigus de singes agités), le singe encouragera, lors d’un incroyable climax, l’Homme à revenir à un état terrible de régression…

Et par le biais de la déconstruction mentale, cet anthropologue qu’est Romero nous rappelle que toute idée d’évolution n’est que chimère, et que c’est l’acte physique le plus atrocement primitif qui décidera de la fin de l’humanité (contenue en nous) comme de l’Humanité (avec un grand h). Le gars typique, face à l’idée d’autodéfense, redevient l’animal violent qu’il n’a cessé d’être depuis la nuit des temps. Déprimant constat, dans la mesure où le singe est inséparable du protagoniste, partageant son intimité, quotidienne comme psychique : il s’agit donc d’un duel sanglant livré contre soi-même. Jolie allégorie de l’artiste qui, en plus de devoir livrer une lutte contre les institutions (et si les studios n’étaient rien d’autre que ce personnage de la mère autoritaire et hystérique ?) n’a plus bel ennemi que lui-même : sa fragilité est une fatalité et ses émotions demeurent difficilement contenues face au consensus qui font état de « paralysie »…Combat chaotique ! Puisque, ainsi que l’illustre la fin alternative, c’est l’anarchisme de l’inconscient et la violence pulsionnelle qui remportent la victoire : et une tribu féroce de singes d’assurer le massacre final ! Dans ce décorum propre à toutes les théories, le cinéaste imagine la dangerosité de cette agressivité qui le conditionne en privilégiant la création artistique. Incident de Parcours prend alors la forme d’un exercice stylistique vital conduisant à la Catharsis…ce n’est « que du cinéma », comme le surligne l’adage.

Curieux objet filmique, non dénué de défauts mais porté par une sincérité presque effrayante, Incident de parcours est un joli témoignage psychanalytique, prouvant qu’un certain cinéma en dit souvent bien plus que mille ouvrages universitaires de philosophie.