Excellent article du Monde des Avengers

REQUIEM

(REQUIEM)

Steed hides out with a young lady – Tara learns Mother has died

Tournage : Terminé le 13 février 1969

Diffusion : ITV, 16 avril 1969 – 2e Chaîne ORTF, 24 octobre 1970 (La saison 6 a été diffusée aux États-Unis avant son passage au Royaume-Uni. La série étant britannique, seule la date de diffusion en Grande-Bretagne, région de Londres, est fournie.)

Scénario : Brian Clemens

Réalisation : Don Chaffey

Angela Douglas (Miranda), John Cairney (Firth), John Paul (Wells), Patrick Newell (Mother), Denis Shaw (Murray), Terence Sewards (Rista), Mike Lewin (Barrett), Kathja Wyeth (Jill), Harvey Ashby (Bobby), John Baker (Vicar).

Résumé

Steed doit protéger un témoin clé et il décide de cacher cette femme dans un endroit connu de lui seul. Pendant ce temps, Tara est victime d’un piège diabolique qui doit mener les assassins à la planque.

Épilogue

Steed fait son arbre généalogique et découvre qu’il est de sang royal. “As I’ve always suspected, I have Royal blood !”

CRITIQUES

Denis Chauvet

Avis : Classique mais pas mal. Le plan est bien élaboré, même si Miss King devrait se rendre compte plus tôt de la supercherie (le vilain déguisé en infirmier). Comme dit si bien Tara : “Steed has no one and nothing to fear. Nothing except my stupidity !”. [Steed n’a rien à craindre, excepté ma stupidité !] Cela pourrait être la devise de la saison 6 ! De beaux extérieurs pour la période (hiver 69). Point négatif : une fin trop rapide ! À noter que Mère-Grand fait une dégustation du bar de Steed pour la deuxième fois ! (cf Je vous tuerai à midi) et que Tara conduit la Bentley. C’est assez sympathique de voir la bataille de Trafalgar gagnée par les… Français !

Avec le recul (nouvel avis, août 2011) : Points positifs : la scène du parking, le léger suspense de l’intrigue à la première vision, la réaction de Tara : ‘Nothing except my stupidity !’, le jeu de mots sur ‘canon’ (intraduisible en français), les jeux de Steed (dont les échecs). Points négatifs : les deux tueurs, la jalousie de Tara, Tara piquée ou droguée toutes les cinq minutes, les incohérences (Tara ne peut pas passer par la petite fenêtre, où est Rhonda dans l’attentat ?), les baratins (Steed/Miranda et à l’hôpital), les souvenirs impossibles, les pieds grecs hideux et sales de Tara comparés à ceux choyés par Piedi, la fin bâclée. 1.5 au lieu de 2.

Steed3003

Critique à venir !

Estuaire44 23 février 2014

L’idée centrale de Requiem permet fort heureusement d’éviter une énième histoire de manipulation mentale, pour recourir au sujet souvent porteur de l’arnaque. En soi, celle déployée par les criminels résulte plutôt astucieuse, d’autant plus qu’elle s’enrichit d’un savoureux contre-feu ourdi par Mother. L’occasion d’enfin découvrir Rhonda en action, un beau clin d’œil après l’hommage reçu par son patron lors d’Homicide and Old Lace. Malheureusement le procédé présente de nombreuses faiblesses, du fait d’une écriture trop sommaire et mal dosée de la part de Brian Clemens. L’embrouille apparaît d’emblée trop prévisible, puisque supposant la mort de Mother et la destruction de l’emblématique appartement de Steed. Deux évènements bien trop contraires aux codes de la série pour ne pas susciter l’incrédulité du spectateur.

Il s’avère par ailleurs décevant de décrire une Tara aussi crédule, alors même que la saison a montré comme elle est devenue un agent d’élite. Un rétropédalage tout à fait contre-productif. Les failles scénaristiques abondent également. Il n’est expliqué nulle part comment la jeune Miranda a pu acquérir ses cruciales informations sur le syndicat du crime, ce qui renforce l’impression d’artificialité de l’intrigue. Il reste sidérant que les criminels puise reconstituer aussi soigneusement l’appartement de Steed dans un laps de temps aussi court. On ne sait absolument pas de quoi meurt l’associé de Steed que les adversaires viennent voir. Ce n’est pas leur intérêt de le tuer, puisqu’ils en attendent des informations ? Ou alors il a été blessé durant la fusillade précédente, et est rentré chez lui pour attendre poliment que l’on sonne à la porte pour décéder. Clemens en fait trop lors de la scène de l’enterrement : même sous sédatifs, Tara aurait du percevoir l’absurdité d’une assemblée se résumant à une poignée d’inconnus. Etc. Par ailleurs les antagonistes apparaissent aussi nombreux que réduits à de simples exécutants. Le Mastermind ayant conçu le maître plan demeure absent, une innovation peu convaincante au sein de cette série si richement dotée sur ce point !

Les intermèdes de Fort Steed entre nos héros et l’exquise Miranda apportent de précieuses ponctuations à une action principale dont ils demeurent toutefois périphériques. Le charme et la fantaisie d’Angela Douglas coïncide parfaitement avec la personnalité de Macnee, assurant ainsi le succès de ces scénettes. On avouera que les affrontements ludiques, terrestres ou maritimes, séduiront particulièrement les spectateurs ayant fréquenté le passionnant univers du Wargame. Il reste également très amusant de voir Steed régulièrement vaincu par une jouvencelle, un humour malicieux et bienvenu. Par ailleurs la mise en scène de Don Chaffey se montre sobrement efficace, même si sans étincelles particulières. Mother se voit une nouvelle fois privé de quartier général, les différents plateaux, dont celui de l’appartement dévasté, ayant sans doute épuisé le budget imparti aux décors. Mais sa visite de l’amour aux liqueurs de Steed nous vaut un joli gag supplémentaire.

EN BREF: L’idée initiale de Clemens se voit en grande partie sabotée du fait d’une écriture très approximative. Le duo formé par Steed et Miranda nous vaut toutefois plusieurs scènes savoureuses.

VIDÉO

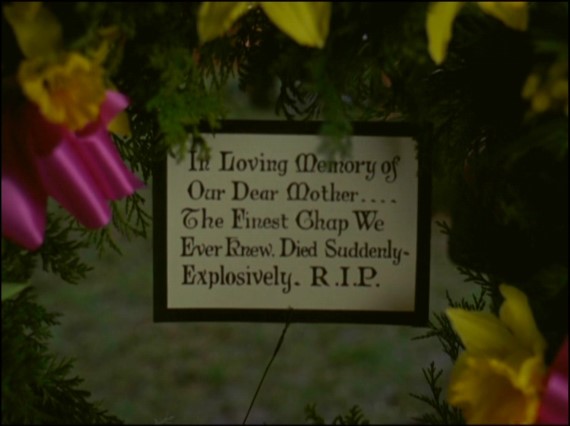

L’enterrement de Mère-Grand !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

6-31-02

Tournage

o Les portes de la cache de Steed sont celles de Camfield Place à Wildhill.

o Firth et Barrett cherchent la maison de Steed et s’arrêtent devant plusieurs demeures de Letchmore Heath et d’Elstree.

o Les hommes de main de Mother transforment l’entrée de Haberdashers’ Aske’s School pour tromper l’ennemi.

o Les funérailles de Mère-Grand ont lieu dans l’église de St Andrew à Totteridge Village, Londres.

o Steed récupère Miranda en la soustrayant à l’ennemi à Heath Brow, Londres.

o La scène d’introduction a été filmée dans le parking de Bellmoor, Londres.

Continuité

o Tara a ses grands pieds sales en retirant ses plâtres, ce qui est assez surprenant !

Détails

o Steed passe les trois quart du temps à jouer, aux échecs entre autres, et nous apprenons que son oncle est un grand maître.

o Steed porte une arme au début de l’épisode, ce qui est très rare.

o L’épitaphe de Mother : “In loving memory of our dear Mother…The finest chap we ever knew. Died suddenly-explosively. RIP.”

o La musique est un medley de pas moins 15 épisodes !

Acteurs – Actrices

o Angela Douglas (1940) est connue pour son rôle outre-Manche dans la série Carry On… Elle commença sa carrière en 1959 et elle a tourné dans Le Saint, Jason King, L’Aventurier, Poigne de Fer et Séduction, Dr Who. Son dernier rôle date de 2005. Elle a joué dans un épisode de la saison 1 : Dance with death.

o John Cairney (1930) est un acteur écossais. Il a tourné dans Destination Danger et L’Homme à la Valise avant cette apparition dans les Avengers. On a pu le voir ensuite dans Amicalement Vôtre, Taggart.

À noter que…

o Brian Clemens s’est resservi de l’histoire pour un épisode de Poigne de Fer et Séduction – The Protectors en 1974.

o Coupures de presse lors de la 1re diffusion française.

Télé 7 Jours

Jours de France

Jours de France

Fiche de Requiem des sites étrangers

En anglais

http://theavengers.tv/forever/king-28.htm

http://www.dissolute.com.au/avweb/tara/628.html

http://deadline.theavengers.tv/King-29-Requiem.htm

En flamand

En italien

http://www.serietv.net/guide_complete/agente_speciale/stagione_6.htm#157

En espagnol